I primi anni Sessanta

sono gli anni del "boom economico" e della ricostruzione; a Palermo, sono anche

gli anni in cui la spregiudicatezza dei giovani che vogliono farsi largo in politica

(Salvo Lima in testa a tutti), finisce per incontrasi con i progetti e le mire dei nuovi

gangster metropolitani, impegnati a soppiantare il vecchio patriarcato mafioso.

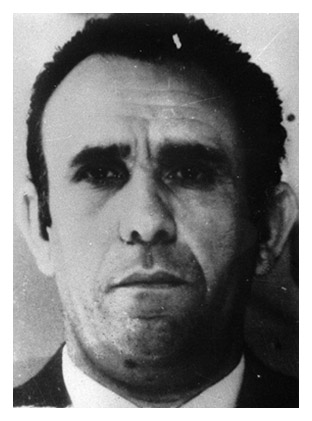

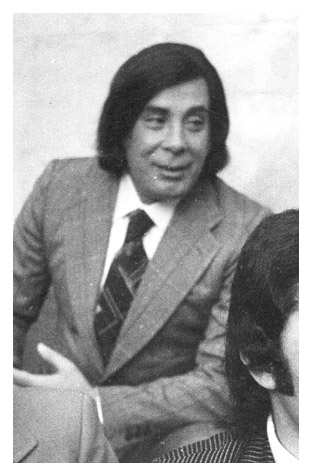

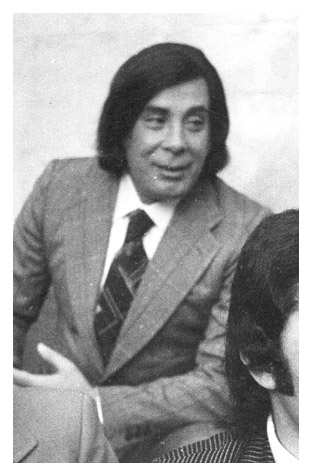

Sono gli anni in cui i fratelli mafiosi Angelo e Salvatore La Barbera -

originari della zona di Partanna Mondello, particolarmente legati a Rosario Riccobono che

di quella zona era capo-mandamento - frequentato il prestigioso Circolo della Stampa,

insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Rosario ed Enzo Mancino, ai Greco, a Giacinto

Mazzara soprannominato "Il Marchese", a Gioacchino Testa, a Enzo Savoca

soprannominato "'u siddiato", ad Angelo Di Carlo soprannominato "il

capitano", a Gioacchino Pennino. Sono gli anni in cui i fratelli mafiosi Angelo e Salvatore La Barbera -

originari della zona di Partanna Mondello, particolarmente legati a Rosario Riccobono che

di quella zona era capo-mandamento - frequentato il prestigioso Circolo della Stampa,

insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Rosario ed Enzo Mancino, ai Greco, a Giacinto

Mazzara soprannominato "Il Marchese", a Gioacchino Testa, a Enzo Savoca

soprannominato "'u siddiato", ad Angelo Di Carlo soprannominato "il

capitano", a Gioacchino Pennino.

In breve, Salvatore La Barbera diviene "capo mandamento" per le famiglie di

Borgo Vecchio, Porta Nuova e Palermo centro; il secondo diventa capo della famiglia di

Palermo centro.

Ben preso, i La Barbera - che si distinguono per i loro metodi sbrigativi e spregiudicati

- erano entrano in aperto contrasto con i membri più anziani della

"Commissione". Formalmente, il motivo del dissidio risiede nella richiesta

formulata dai La Barbera e che richiamava al rispetto di una vecchia regola di "Cosa

Nostra" secondo cui un "capo mandamento" non doveva essere anche

"capo-famiglia". Tale consuetudine, se applicata, avrebbe avuto come primo

effetto la destituzione di alcuni vecchi ed autorevoli capi famiglia in

seno alla "Commissione", invisi ai due giovani e rampati capimafia: a partire da

Antonino Matranga (capo famiglia di Resuttana), Mariano Troia (capo famiglia di San

Lorenzo), Calcedonio Di Pisa (capo famiglia della Noce), Salvatore Manno (capo famiglia di

Boccadifalco) e Michele Cavataio (capo famiglia dell'Acquasanta). autorevoli capi famiglia in

seno alla "Commissione", invisi ai due giovani e rampati capimafia: a partire da

Antonino Matranga (capo famiglia di Resuttana), Mariano Troia (capo famiglia di San

Lorenzo), Calcedonio Di Pisa (capo famiglia della Noce), Salvatore Manno (capo famiglia di

Boccadifalco) e Michele Cavataio (capo famiglia dell'Acquasanta).

La richiesta dei La Barbera, tuttavia, sembrava essere giunta a buon fine. Cesare

Manzella, ad esempio, aveva deciso di cedere la carica di capo famiglia di Cinisi a

Gaetano Badalamenti; ma proprio in quei giorni - dicembre 1962 - veniva assassinato

Calcedonio Di Pisa.

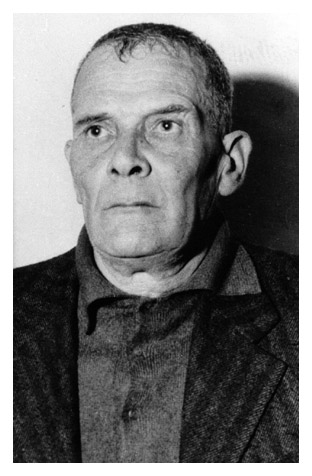

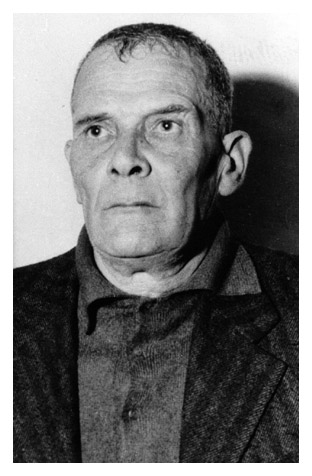

La responsabilità' dell'omicidio - benché ne fossero autori gli uomini di Michele

Cavataio - veniva subito addossata ai La Barbera ed a Gaetano Filippone (nipote del

"capofamiglia di Porta Nuova) sfruttando, quale presunto movente dell'omicidio, una

questione d'onore che aveva contrapposto il Di Pisa (capo della Noce) alla famiglia di

Porta Nuova (Filippone e La Barbera).

Passata la tesi che l'omicidio fosse stato compiuto su ordine delle famiglie di  Porta Nuova

e Palermo Centro, in "Commissione" veniva decisa l'eliminazione dei due

fratelli, nei cui confronti si scatenava una feroce caccia all'uomo, che in un breve arco

di tempo li avrebbe visti soccombenti, unitamente a numerosi componenti dei loro 'gruppi

di fuoco'. Approfittando della situazione, il Cavataio metteva frattanto a segno ulteriori

attentati ai danni di elementi di spicco di "Cosa Nostra", con l'obiettivo di

ampliare la sua area di influenza e facendo in modo che anch'essi venissero attribuiti ai

La Barbera e ai loro uomini. Porta Nuova

e Palermo Centro, in "Commissione" veniva decisa l'eliminazione dei due

fratelli, nei cui confronti si scatenava una feroce caccia all'uomo, che in un breve arco

di tempo li avrebbe visti soccombenti, unitamente a numerosi componenti dei loro 'gruppi

di fuoco'. Approfittando della situazione, il Cavataio metteva frattanto a segno ulteriori

attentati ai danni di elementi di spicco di "Cosa Nostra", con l'obiettivo di

ampliare la sua area di influenza e facendo in modo che anch'essi venissero attribuiti ai

La Barbera e ai loro uomini.

La sanguinosa scia di sangue culmina nella cosiddetta "strage di Ciaculli" (30

giugno 1963), quando nell'esplosione di un'auto-bomba collocata a poca distanza

dall'abitazione di un parente di Salvatore Greco '"Cicchiteddu", muoiono sette

tra carabinieri e militari chiamati a disinnescare l'ordigno.

L'eccidio richiama improvvisamente l'attenzione dell'opinione pubblica e il Parlamento -

fino ad allora assolutamente insensibile al tema - non può fare a meno di intervenire,

istituendo la prima Commissione parlamentare d'inchiesta della storia repubblicana.

Salvatore La Barbera era già stato soppresso col metodo della "lupara bianca"

nei primi mesi del gennaio 1963. Il fratello Angelo viene arrestato a Milano il 24.5.63.

Numerosi sono - in quelle settimane - gli arresti e le denunce. Alla fine del '63 anche

Salvatore Greco "Cicchiteddu" ripara negli U.S.A.. Cosa Nostra si inabissa

lentamente in un silenzioso periodo di attesa, all'insegna dell'antico detto siciliano

"Calati juncu ca passa la china" ("Calati giungo, fino a che passa la piena

del fiume"); all'interno dell'organizzazione viene creato un organismo provvisorio,

definito "triumvirato", col compito di gestire la difficile fase di transizione

e di riorganizzazione delle strutture intaccate dalla repressione delle forze di polizia,

di cui fanno parte Stefano Bontate, Salvatore Riina e Gaetano Badalamenti. Frattanto, il

"doppio gioco" di Michele Cavataio viene scoperto; verrà assassinato qualche

anno più tardi, nella cosiddetta 'strage di viale Lazio', alla quale segue il riassetto

dei mandamenti e delle famiglie mafiose della provincia di Palermo. |

Sono gli anni in cui i fratelli mafiosi Angelo e Salvatore La Barbera -

originari della zona di Partanna Mondello, particolarmente legati a Rosario Riccobono che

di quella zona era capo-mandamento - frequentato il prestigioso Circolo della Stampa,

insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Rosario ed Enzo Mancino, ai Greco, a Giacinto

Mazzara soprannominato "Il Marchese", a Gioacchino Testa, a Enzo Savoca

soprannominato "'u siddiato", ad Angelo Di Carlo soprannominato "il

capitano", a Gioacchino Pennino.

Sono gli anni in cui i fratelli mafiosi Angelo e Salvatore La Barbera -

originari della zona di Partanna Mondello, particolarmente legati a Rosario Riccobono che

di quella zona era capo-mandamento - frequentato il prestigioso Circolo della Stampa,

insieme a Tommaso Buscetta, ai fratelli Rosario ed Enzo Mancino, ai Greco, a Giacinto

Mazzara soprannominato "Il Marchese", a Gioacchino Testa, a Enzo Savoca

soprannominato "'u siddiato", ad Angelo Di Carlo soprannominato "il

capitano", a Gioacchino Pennino.  autorevoli capi famiglia in

seno alla "Commissione", invisi ai due giovani e rampati capimafia: a partire da

Antonino Matranga (capo famiglia di Resuttana), Mariano Troia (capo famiglia di San

Lorenzo), Calcedonio Di Pisa (capo famiglia della Noce), Salvatore Manno (capo famiglia di

Boccadifalco) e Michele Cavataio (capo famiglia dell'Acquasanta).

autorevoli capi famiglia in

seno alla "Commissione", invisi ai due giovani e rampati capimafia: a partire da

Antonino Matranga (capo famiglia di Resuttana), Mariano Troia (capo famiglia di San

Lorenzo), Calcedonio Di Pisa (capo famiglia della Noce), Salvatore Manno (capo famiglia di

Boccadifalco) e Michele Cavataio (capo famiglia dell'Acquasanta). Porta Nuova

e Palermo Centro, in "Commissione" veniva decisa l'eliminazione dei due

fratelli, nei cui confronti si scatenava una feroce caccia all'uomo, che in un breve arco

di tempo li avrebbe visti soccombenti, unitamente a numerosi componenti dei loro 'gruppi

di fuoco'. Approfittando della situazione, il Cavataio metteva frattanto a segno ulteriori

attentati ai danni di elementi di spicco di "Cosa Nostra", con l'obiettivo di

ampliare la sua area di influenza e facendo in modo che anch'essi venissero attribuiti ai

La Barbera e ai loro uomini.

Porta Nuova

e Palermo Centro, in "Commissione" veniva decisa l'eliminazione dei due

fratelli, nei cui confronti si scatenava una feroce caccia all'uomo, che in un breve arco

di tempo li avrebbe visti soccombenti, unitamente a numerosi componenti dei loro 'gruppi

di fuoco'. Approfittando della situazione, il Cavataio metteva frattanto a segno ulteriori

attentati ai danni di elementi di spicco di "Cosa Nostra", con l'obiettivo di

ampliare la sua area di influenza e facendo in modo che anch'essi venissero attribuiti ai

La Barbera e ai loro uomini.